水と氷と包接水和物

私の生活にかかせない水や氷のもつ奇妙な性質がどうして生まれるのか、そのしくみを明らかにします。

理論と分子シミュレーション

統計力学理論と計算機シミュレーションを駆使して、実験では見えない現象を調べ、実験に先がけて物質の性質を予測します。

身近な謎をときあかす

氷はなぜ水に浮くのか、地球が温暖化しても海があまり膨張しないのはなぜか、メタンハイドレートはなぜ海底でみつかるのか。 問いが簡単だからといって、答も簡単とは限りません。

クラスレート水和物の熱力学的安定性に関する統計力学的理論と計算機的研究

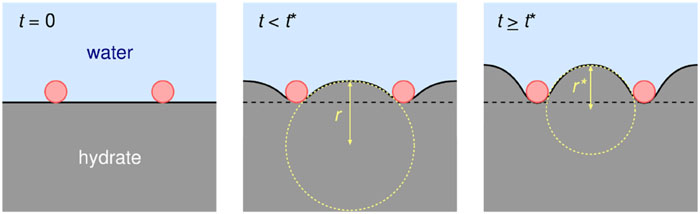

我々のグループの新しい論文が出版されました。 クラスレート水和物は、水ケージに閉じ込められたゲスト分子によって形成される非化学量論的な包摂化合物であり、エネルギー資源や CO2 回収・貯留において極めて重要である。本展望(Perspective)では、統計力学と分子シミュレーション、および分子間相互作用モデルを用いて、熱力学的安定性、構造多形、および動的プロセスの 3 つの主要領域で達成された相乗的な進展を概説する。van der Waals と Platteeuw の理論に端を発する安定性の理論的推定は、定圧条件、多重占有、およびホスト・ゲスト結合を考慮した修正によって大幅に改善され、多相共存の正確な予測が可能になった。また、新しい戦略を用いて、新規な水和物や氷の構造が合成されている。Frank-Kasper HS-I 相は小さなガス分子では不安定であるが、アルキルアンモニウム塩を用いたセミクラスレート水和物として実現された。さらに、ガス水和物の脱ガスなど、メタ安定な氷を形成するためのいくつかの戦略についても議論する。動的な側面については、分子力学シミュレーションを用いて調査されている。解離のキネティクスは、ゲスト濃度や気泡形成に大きく影響されることが示された。分子力学シミュレーションは、2 種類の低濃度水和物抑制剤についても貴重な知見を提供している。 Takuma Yagasaki, Masakazu Matsumoto, Hideki Tanaka; Statistical mechanical theory and computational study on thermodynamic stability of clathrate hydrates. J. Chem. Phys. 14 January 2026; 164 (2): 020901. DOI:10.1063/5.0309340

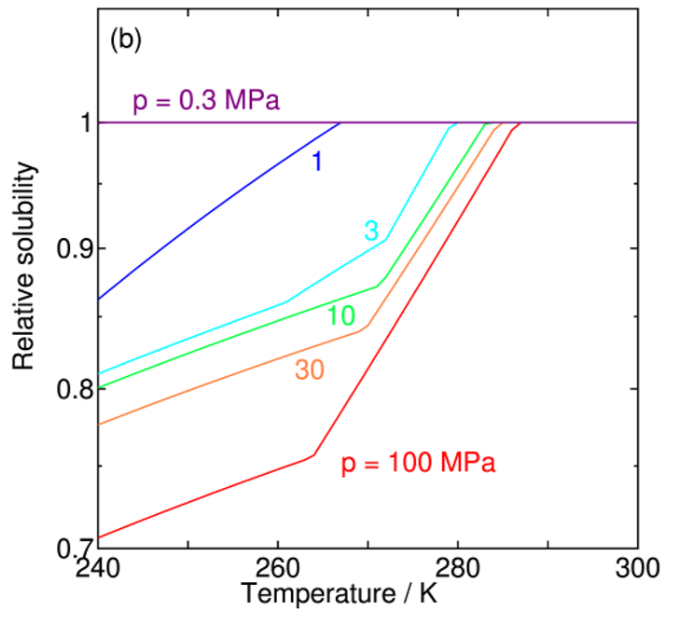

水の二酸化炭素への溶解度

我々のグループの新しい論文が出版されました。 この論文では、液体二酸化炭素(CO2)中への水の溶解度を、水または CO2 ハイドレート(包接水和物)が共存する条件下で、理論計算を用いて研究しました。主要な焦点は、低温・高圧条件下でハイドレートが形成されることによる溶解度の低下を定量的に評価し、その温度および圧力依存性を明らかにすることにあります。この研究は、二酸化炭素回収・貯留(CCS)におけるパイプライン閉塞や腐食といった CO2 大量輸送に伴う実用的な課題に関連する熱力学的特性に貴重な情報を提供します。研究チームは、化学ポテンシャルの計算を通じて、特定の水ポテンシャルモデルの自己分極エネルギーに対する補正を導入することで、実験的に観察される溶解度曲線を高い精度で再現しています。 Tanaka, H. et al. The solubilities of water in liquid CO2 coexisting with water or hydrate. J. Chem. Phys. 163, 124504 (2025) DOI:10.1063/5.0294608

岡山化学展にブース出店しました

2025 年 8 月 8 日〜10 日に岡山タカシマヤで開催された、‘25 岡山化学展 「おもしろワクワク化学の世界」(日本化学会中四国支部主催・徳山科学技術財団共催)に、「見えないつぶつぶ大発見! 分子模型を作ろう!」と題し、子供たちにいろんな分子を紹介し、自分で組みたててもらうブースを出店しました。 のべ 432 人のこども達が、いろんないろやあじのもとになっている 50 種類の分子を組みたてて楽しみました。なお、一番人気は、塩化ナトリウム(塩の結晶)、次点がトリニトロトルエン(某ゲームで TNT の名で有名)でした。 ブースに来ていただいた方のために、当日のパンフ(分子カタログ)を置いておきます。夏休みの宿題の参考になれば幸いです。 かんたん ふつう たいへん からだ くすり たべもの あじ におい こうぎょう かたち きけん

氷T2が合成された! (東京大学)

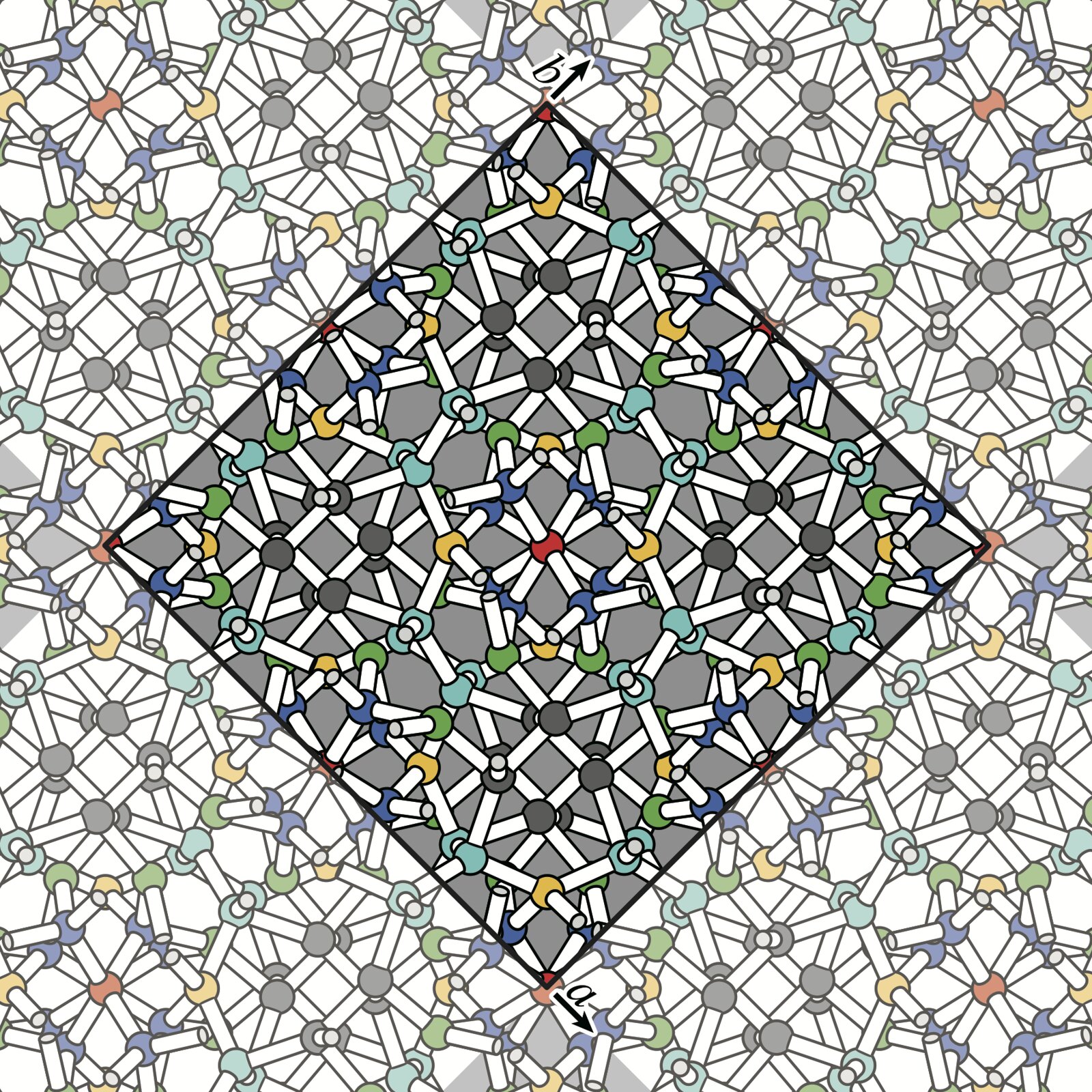

さまざまな温度・圧力範囲で、氷にはこれまで 20 種類以上の結晶構造が発見されています。これは純物質としては異例に種類が多いと考えられています。そのうち、20 世紀までに発見されたものは 12 種類、残る 8 種類は 21 世紀以降であり、驚くべきことに、発見のペースが加速しています。 今年の年初に合成が報告されたプラスチック氷に続き、我々のグループが 2018 年に予測した、氷 T2 の合成に成功したとの報告がありました。 氷 T2 は、計算機シミュレーションで高圧の水を冷やすことで生じる新しい氷で、結晶構造が極めて複雑です。我々はシミュレーションの過程で偶然この構造を発見しましたが、その温度圧力条件は本来なら氷 VI や氷 VII が生じる範囲であったため、このような氷を実際に作れるかどうかは疑問でした。 今回、東京大学の小林らの研究チームは、超高圧で水を過冷却(融点よりも低温まで液体のままで冷やすこと)する新しい技術を用いることで、氷 T2 と、さらに 2 つの新しい氷を発見しました。順当にいけば、これらの氷は氷 XXI (21)、XXII (22)、XXIII (23) と呼ばれる見込みです。 シミュレーションと実験、どちらが次の氷を先に見つけるのでしょう。氷の結晶構造は、今世紀末までにいくつまで増えるのでしょう。我々の予測した、ほかの氷ももしかしたら合成されるかもしれませんね。 小林らのプレプリント(ArXiv): Hiroki Kobayashi, Kazuki Komatsu, Kenji Mochizuki, Hayate Ito, Koichi Momma, Shinichi Machida, Takanori Hattori, Kunio Hirata, Yoshiaki Kawano, Saori Maki-Yonekura, Kiyofumi Takaba, Koji Yonekura, Qianli Xue, Misaki Sato, Hiroyuki Kagi; New metastable ice phases via supercooled water; https://arxiv.

助成金を獲得

研究テーマ「大気及び関連データの機械学習による光化学オキシダント予測のための複合指標の開発」に対し、環境対策推進財団から、研究助成金を給付していただけることになりました。期間は 1 年(2025 年度)です。精進します。

プラスチック氷が合成された! (ローマ大学)

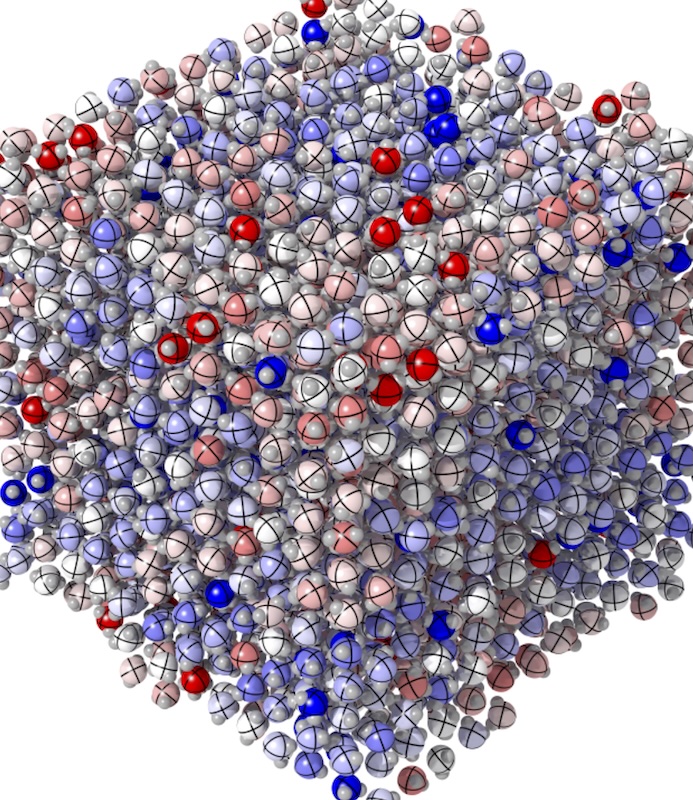

本研究室の前身である田中グループが 2008 年に予測した、プラスチック氷(柔粘性氷)が、実在することが確認されたようです。 超高圧で生じる氷 VII は非常に硬いと言われていますが、これを加熱すると、結晶が崩壊する前に、水分子が自由に回転できる、とてもやわらかい結晶(かろうじて壊れてはいない)になります。この状態をプラスチック氷(柔粘性氷)と呼びます。 本研究室では、プラスチック氷について、これまでさまざまな角度からその物性を理論的に予測してきましたが、今回その実在が確認されたことで、ほかの物性についても検証が進むと思われます。 Nature 誌記事 Rescigno, M., Toffano, A., Ranieri, U., Andriambariarijaona, L., Gaal, R., Klotz, S., … Bove, L. E. (2025). Observation of plastic ice VII by quasi-elastic neutron scattering. Nature. DOI:10.1038/s41586-025-08750-4 カラパイアでの紹介記事 最初の報告 Takii, Y., Koga, K., & Tanaka, H. (2008). A plastic phase of water from computer simulation. The Journal of chemical physics, 128(20), 204501. https://doi.org/10.1063/1.2927255 続報 Himoto, K., Matsumoto, M., & Tanaka, H.